学生による講義紹介

-

講義の目的

-

命令セットアーキテクチャ、マイクロアーキテクチャ、パイプライン、キャッシュメモリなどについて学習し、コンピュータはどのような仕組みで動作しているのか、プログラムはどのようにハードウェアによって解釈され実行されるのか、コンピュータの構成には利便性や性能の向上のためにどのような工夫がなされているのかを理解する。

-

講義の内容

-

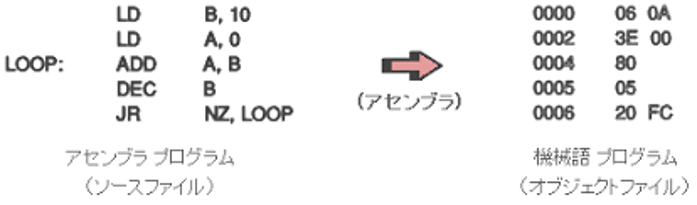

はじめに、プロセッサの基本構造、アセンブリ言語と機械語命令の基本的な仕組みについて教わりました(図1)。その上で、分岐命令やメモリアレイなどコンピュータの中で行われている様々なしくみについて実際に問題を扱うことで学びました。特に、毎回の講義での知識には2年次の講義「論理回路」で習った知識をうまく利用していたのが印象的でした。次に、パイプラインの概念と構成を理解したうえで、動作周波数、実行命令数、実行時間、CPIなどの関係の計算方法を学びました(図2)。実際に問題演習を行うことで、手を動かしながら身につけることが出来ました。

図1:機械語について

図2:実際に用いる計算式

-

講義を受けてみての感想

-

コンピュータの中で実際にどのような計算や命令が行われていて、またどのような方法で「機械語」に変換されているのかを考えたことがありませんでしたが、それをより深く知ることが出来てよかったです。また、2年生で学んだ「論理回路」がいくつも登場し、その知識がどんどんつながって楽しかったです。毎回の課題はとても大変で、特に「論理回路」の基礎知識をしっかりと活用できないと大変な講義でした。

-

教科書・教材・参考書

-

デジタル回路設計とコンピュータアーキテクチャ(翔泳社)